La estrella

by H. G. Wells

Ages 14+

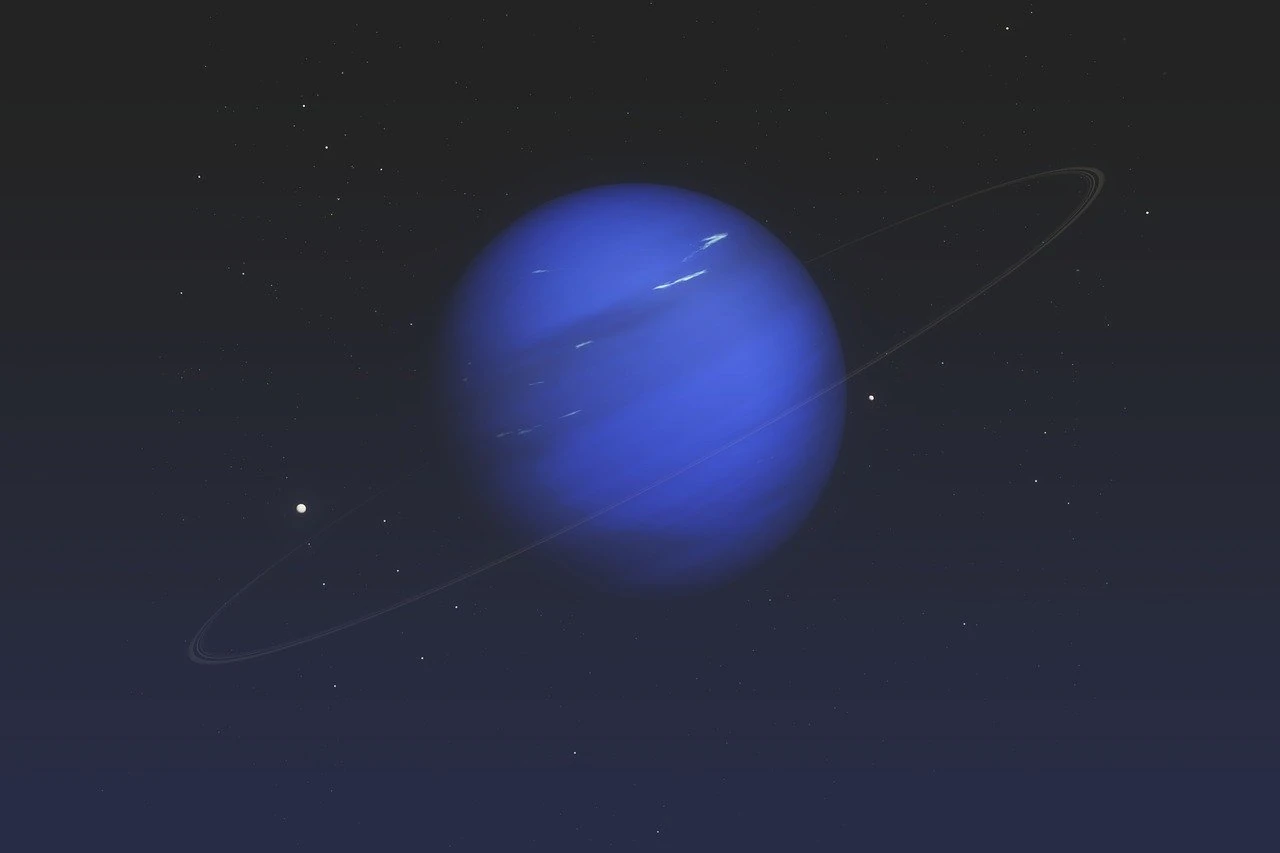

El primer día del nuevo año tres observatorios anunciaron, casi simultáneamente, que el movimiento del planeta Neptuno, el más exterior de todos los planetas que giran alrededor del Sol, se había vuelto errático.

Ogilvy ya había llamado la atención acerca de una presunta demora de su velocidad en diciembre.

Una noticia de este tipo apenas podía interesar al mundo, la mayor parte de cuyos habitantes ignoraba la existencia del planeta Neptuno, y fuera de la profesión astronómica el posterior descubrimiento de una débil y remota mancha de luz en la región del planeta perturbado no causó gran excitación.

Sin embargo, los científicos encontraron esta información bastante notable, incluso antes de que se supiera que el nuevo cuerpo estaba creciendo rápidamente y haciéndose más brillante. Su movimiento era muy diferente del avance ordenado de los planetas y la desviación de Neptuno y su satélite estaba volviéndose ahora de un tipo sin precedentes.

Pocas personas sin formación científica pueden comprender el enorme aislamiento del sistema solar. El Sol, con sus partículas planetarias, su polvo de planetoides y sus cometas impalpables, flota en una inmensidad vacía que casi supera la imaginación.

Más allá de la órbita de Neptuno existe espacio, vacío hasta donde la observación humana ha penetrado, sin calor, luz ni sonido, un vacío absoluto, de veinte mil millones de millas. Esa es la estimación más pequeña de la distancia a recorrer antes de alcanzar la estrella más cercana.

Y, salvo unos pocos cometas, más insustanciales que la llama más tenue, ninguna materia, para el conocimiento humano, había cruzado jamás el abismo del espacio, hasta que a principios del siglo XX apareció este viajero.

Era una vasta masa de materia, voluminosa, pesada, que surgía sin previo aviso del negro misterio del cielo hacia el resplandor del sol. Al segundo día, era claramente visible para cualquier instrumento decente, como una mota de diámetro apenas perceptible, en la constelación de Leo, cerca de Régulo. Poco después, con unos prismáticos de ópera se podía observar.

Al tercer día del nuevo año, los lectores de periódicos de ambos hemisferios se percataron por primera vez de la verdadera importancia de esta inusual aparición celeste. «Una colisión planetaria», titulaba un periódico londinense, y proclamaba la opinión de Duchine de que este extraño nuevo planeta probablemente colisionaría con Neptuno. Los autores de cabecera ampliaron el tema.

De modo que, en la mayoría de las capitales del mundo, el 3 de enero, se esperaba, aunque vagamente, algún fenómeno eminente en el cielo. Al caer la noche tras la puesta del sol en todo el globo, miles de personas alzaron la vista al cielo para contemplar las antiguas y familiares estrellas tal como siempre habían sido.

Hasta que amaneció en Londres y Pollux se puso, y las estrellas palidecieron.

Era el amanecer invernal, una enfermiza acumulación de luz diurna que se filtraba, y la luz del gas y las velas brillaba amarilla en las ventanas para mostrar dónde se movía la gente. Pero el policía bostezante lo vio todo, la multitud del mercado se detuvo boquiabierta, los obreros que iban a trabajar a sus horas, los lecheros, los conductores de los carros de noticias, la disipación que volvía a casa hastiada y pálida, los vagabundos sin hogar, los centinelas en sus rondas, y en el campo, los jornaleros que caminaban penosamente, los cazadores furtivos que volvían a casa.

¡En todo el país, oscuro y cada vez más acelerado, se vería (y en el mar, por los marineros que esperaban el día) una gran estrella blanca que aparecía repentinamente en el cielo del oeste!

Era más brillante que cualquier estrella de nuestros cielos; más brillante que el lucero vespertino en su máximo esplendor. Aún brillaba blanca y grande, no como un simple punto de luz centelleante, sino como un pequeño disco redondo, claro y brillante, una hora después de la llegada del día. Y donde la ciencia no llegaba, la gente se quedaba mirando y tenía miedo, contándose unos a otros las guerras y pestilencias que presagiaban estos signos de fuego en los cielos.

Todos permanecieron bajo el resplandor del amanecer observando la puesta de esta nueva estrella extraña.

Y en cien observatorios se había producido una excitación contenida, que casi alcanzó los gritos, al ver cómo los dos astros remotos se precipitaban uno contra el otro. Se apresuraban de un lado a otro para reunir aparatos fotográficos y espectroscopios; para reunir este aparato y ese otro, para registrar la nueva y asombrosa visión, la destrucción de un mundo; pues era un mundo, un planeta hermano de nuestra Tierra, mucho más grande que nuestra Tierra, el que había estallado repentinamente en llamas.

Era Neptuno, el cual había sido golpeado, de lleno, por el planeta del espacio exterior, y el calor de la conmoción había convertido inconteniblemente dos globos sólidos en una vasta masa incandescente.

Aquel día, dos horas antes del amanecer, la gran estrella blanca y pálida dio la vuelta al mundo, desvaneciéndose sólo a medida que se hundía hacia el oeste y el sol ascendía por encima de ella. En todas partes se maravillaron de ella, pero de aquellos que la vieron nadie pudo haberse maravillado más que aquellos marineros, habituales observadores de las estrellas, que lejos en el mar no habían oído nada de su advenimiento y la vieron ahora elevarse como una luna enana y subir hacia el cenit y colgar sobre sus cabezas y hundirse hacia el oeste con el paso de la noche.

Y cuando volvió a alzarse sobre Europa, multitudes de observadores, en las laderas de las colinas, en los tejados de las casas y en los espacios abiertos, miraban hacia el este, esperando la salida de la nueva estrella. Se alzó con un resplandor blanco, como el resplandor de un fuego blanco, y quienes la habían visto nacer la noche anterior gritaron al verla.

—¡Es más grande! —exclamaron— ¡Es más brillante!

Y, en efecto, la luna, en cuarto lleno y poniéndose por el oeste, era en su tamaño aparente incomparable, pero apenas en toda su amplitud tenía tanto brillo ahora como el pequeño círculo de la extraña nueva estrella.

—¡Es más brillante! —gritaba la gente que se agrupaba en las calles.

Pero en la penumbra de los observatorios, los vigilantes contenían la respiración y se miraban unos a otros.

—Está más cerca —decían. —¡Más cerca!

Y una voz tras otra repetían: «Está más cerca», y el telégrafo lo repetía, y temblaba por los cables telefónicos, y en mil ciudades, tipógrafos mugrientos escribían:

—Está más cerca.

Hombres escribiendo en oficinas, golpeados por un extraño entendimiento, dejaron caer sus plumas, hombres que hablaban en mil lugares se topaban de repente con una grotesca posibilidad en esas palabras.

—Está más cerca.

Se oía a toda velocidad por las calles que despertaban, se gritaba en los caminos helados de pueblos tranquilos, quienes habían leído estas cosas, desde la cinta palpitante, se paraban en los portales iluminados de amarillo, gritando la noticia a los transeúntes.

—Está más cerca.

Mujeres bonitas, ruborizadas y radiantes, oían la noticia contada en broma entre bailes, y fingían un interés inteligente que no sentían.

—¡Más cerca! Ya lo creo. ¡Qué curioso! Qué lista debe ser la gente para enterarse de cosas así!

Los vagabundos solitarios que atravesaban la noche invernal murmuraban esas palabras para consolarse, mirando hacia el cielo.

—Tiene que estar más cerca, porque la noche es tan fría como la caridad. No parece que dé mucho calor si está más cerca, de todos modos.

—¿Qué es para mí una nueva estrella? —gritaba la mujer llorosa arrodillada junto a sus muertos.

El colegial, que se levantaba temprano para hacer su trabajo de examen, lo descifraba por sí mismo.

—Centrífuga, centrípeta —decía con la barbilla apoyada en el puño. —Detener un planeta en vuelo, robarle su fuerza centrífuga, ¿qué pasa entonces? Tiene la centrípeta, ¡y cae hacia el sol!

—¿Nos interponemos en el camino? Me pregunto.

La luz de aquel día siguió el camino de sus hermanos, y con las últimas vigilias de la gélida oscuridad se elevó de nuevo la extraña estrella, y ahora era tan brillante que la luna creciente no parecía más que un pálido fantasma amarillo de sí misma, elevándose enorme en la hora del ocaso.

En una ciudad sudafricana se había casado un gran hombre, y las calles se encendieron para acoger su regreso con la novia.

—Hasta el cielo se ha iluminado —dijo el adulador.

Bajo Capricornio, dos amantes, por amor mutuo, se acurrucaron juntos en un cañaveral donde revoloteaban las luciérnagas. —Esa es nuestra estrella —susurraron, y se sintieron extrañamente reconfortados por el dulce brillo de su luz.

El maestro matemático se sentó en su habitación privada y apartó los papeles. Sus cálculos ya estaban terminados. En un pequeño frasco blanco aún quedaba un poco de la droga que lo había mantenido despierto y activo durante cuatro largas noches. Cada día, sereno, explícito y paciente como siempre, había impartido su clase a sus alumnos, y luego regresaba enseguida a su trascendental cálculo. Su rostro estaba serio, un poco demacrado y agitado por la actividad bajo los efectos de la droga.

Durante un rato pareció perdido en sus pensamientos. Luego se acercó a la ventana y la persiana subió con un clic. A medio cielo, sobre los tejados, chimeneas y campanarios de la ciudad, colgaba la estrella.

Lo miró como se mira a los ojos de un enemigo valiente. —Puede que me mates —dijo tras un silencio—, pero yo puedo retenerte, y a todo el universo en realidad, en las garras de este pequeño cerebro. No cambiaría ni siquiera ahora.

Miró el pequeño frasco. —Ya no habrá necesidad de dormir —dijo.

Al día siguiente al mediodía, puntual al minuto, entró en su aula, dejó su sombrero en el borde de la mesa, como de costumbre, y eligió con cuidado un gran trozo de tiza. Una broma entre sus alumnos era que no podía dar clase sin ese trozo de tiza para tantear entre los dedos, y en una ocasión se sintió impotente porque le escondieron el suministro.

Se acercó y miró bajo sus cejas canosas las filas ascendentes de rostros jóvenes y frescos, y habló con su habitual y estudiada franqueza:

—Han surgido circunstancias, circunstancias ajenas a mi control —dijo e hizo una pausa— que me impedirán completar el curso que había diseñado. Parece, caballeros, si se me permite decirlo clara y brevemente, que el hombre ha vivido en vano.

Los estudiantes se miraron unos a otros. ¿Habían oído bien? ¿Se habían vuelto locos? Hubo cejas levantadas y labios sonrientes, pero una o dos caras permanecieron fijas en su tranquilo rostro con flecos grises.

—Será interesante —dijo— dedicar esta mañana a exponer, en la medida en que pueda dejároslo claro, los cálculos que me han llevado a esta conclusión.

Se giró hacia la pizarra, meditando sobre un diagrama como era habitual en él.

—¿Qué era eso de vivir en vano? —susurró un estudiante a otro.

—Escucha —dijo el otro—, señalando con la cabeza al profesor.

Y pronto empezaron a comprender.

Esa noche, la estrella salió más tarde, pues su propio movimiento hacia el este la había llevado a través de Leo, en dirección a Virgo, y su brillo era tan grande que el cielo se tornó de un azul luminoso al ascender, y todas las estrellas y planetas quedaron ocultos, salvo Júpiter cerca del cenit, Capella, Aldebarán, Sirio y las agujas de la Osa.

Era blanca y hermosa. En muchas partes del mundo esa noche, un halo pálido la rodeaba. Era perceptiblemente más grande; en el cielo despejado y refractario de los trópicos, parecía casi un cuarto del tamaño de la luna. La escarcha aún cubría el suelo en Inglaterra, pero el mundo estaba tan brillantemente iluminado como la luz de la luna en pleno verano. Aquella luz fría y clara permitía leer letras de imprenta bastante corrientes, y en las ciudades las lámparas ardían amarillas y pálidas.

Y en todas partes el mundo estaba despierto esa noche, y en toda la cristiandad un murmullo sombrío flotaba en el aire agudo sobre el campo como el zumbido de las abejas en el brezo, y este tumulto murmurante se convirtió en un estruendo en las ciudades.

Era el tañido de las campanas en un millón de campanarios y torres, llamando a la gente a no dormir más, a no pecar más, sino a reunirse en sus iglesias y rezar. Y en lo alto, cada vez más grande y más brillante, a medida que la tierra avanzaba y la noche pasaba, se alzaba la deslumbrante estrella.

Y las calles y las casas estaban iluminadas en todas las ciudades, los astilleros resplandecían, y todos los caminos que conducían a las tierras altas estaban iluminados y llenos de gente toda la noche.

Y en todos los mares que rodeaban las tierras civilizadas, barcos con motores vibrantes y barcos de velas hinchadas, repletos de hombres y seres vivos, se dirigían hacia el océano y el norte. Pues la advertencia del maestro matemático ya había sido telegrafiada por todo el mundo y traducida a cien idiomas. El nuevo planeta y Neptuno, unidos en un abrazo ardiente, giraban precipitadamente, cada vez más rápido, hacia el sol.

Cada segundo, esta masa llameante volaba cien millas, y cada segundo aumentaba su terrible velocidad. En su curso, debía pasar cien millones de millas de la Tierra sin apenas afectarla.

Pero cerca de su trayectoria predestinada, aún ligeramente perturbado, giraba el poderoso planeta Júpiter y sus lunas, deslizándose espléndidamente alrededor del Sol.

A cada instante, la atracción entre la ardiente estrella y el mayor de los planetas se intensificaba. ¿Y el resultado de esa atracción? Inevitablemente, Júpiter se desviaría de su órbita hacia una nueva trayectoria elíptica, y la ardiente estrella, desviada por su atracción de su carrera hacia el Sol, trazaría una trayectoria curva y tal vez colisionaría con nuestra Tierra, pasando con seguridad cerca de ella.

—Terremotos, erupciones volcánicas, ciclones, olas marinas, inundaciones y un aumento constante de la temperatura hasta no sé qué límite —así profetizó el maestro matemático.

Y en lo alto, para ejecutar sus palabras, solitaria, fría y lívida, brillaba la estrella del destino venidero.

Para muchos de los que lo contemplaron esa noche hasta que les dolieron los ojos, parecía que se acercaba visiblemente. Y esa noche también, el tiempo cambió, y la escarcha que había azotado toda Europa Central, Francia e Inglaterra se suavizó, llegando al deshielo.

Pero no hay que imaginarse que el mundo entero estaba ya aterrorizado por la estrella porque he hablado de gente que rezaba durante la noche y de gente que subía a bordo de barcos y de gente que huía hacia países montañosos.

De hecho, el uso y la costumbre aún gobernaban el mundo, y nueve de cada diez seres humanos seguían ocupados en sus ocupaciones habituales.

En todas las ciudades, las tiendas, salvo una aquí y otra allá, abrían y cerraban a su hora habitual; el médico y el funerario ejercían sus oficios, los trabajadores se reunían en las fábricas, los soldados se entrenaban, los eruditos estudiaban, los amantes se buscaban, los ladrones acechaban y huían, los políticos tramaban sus planes. Las redacciones de los periódicos rugían de noche, y muchos sacerdotes, de tal o cual iglesia, se negaban a abrir el templo para fomentar lo que consideraban un pánico absurdo.

Los periódicos insistían en la lección del año 1000, pues también entonces la gente anticipaba el fin. La estrella no era una estrella sino un simple gas, un cometa; y aunque fuera una estrella, no podría chocar con la Tierra. No había precedentes de algo así. El sentido común reinaba en todas partes, desdeñoso, burlón, un poco inclinado a perseguir a los temerosos obstinados.

Esa noche, a las 7:15, hora de Greenwich, la estrella estaría en su punto más cercano a Júpiter. Entonces el mundo vería el giro que tomarían las cosas.

Las sombrías advertencias del maestro matemático fueron interpretadas por muchos como una mera autopromoción elaborada. El sentido común, finalmente, un poco acalorado por la discusión, manifestó sus convicciones inalterables yéndose a dormir. Así, también, la barbarie y el salvajismo, ya cansados de la novedad, se dedicaron a sus quehaceres nocturnos, y salvo un perro aullador aquí y otro allá, el mundo de las bestias ignoraba la estrella.

Y, sin embargo, cuando por fin los observadores de los estados europeos vieron salir su estrella, una hora más tarde, es cierto, pero no más grande de lo que había sido la noche anterior, todavía había muchos despiertos para reírse del maestro matemático por aceptar el peligro como si ya hubiera pasado.

Pero después la risa cesó.

La estrella creció, creció con una terrible constancia hora tras hora, un poco más grande cada hora, un poco más cerca del cenit de medianoche, y cada vez más brillante, hasta que la noche se convirtió en día.

Si hubiera llegado directamente a la Tierra en lugar de seguir una trayectoria curva, si no hubiera perdido velocidad con respecto a Júpiter, habría pasado por nuestro planeta en un día; pero, tal como estaba, tardó cinco días. La noche siguiente, había alcanzado un tercio del tamaño de la Luna antes de ponerse ante los ojos de los ingleses, y el deshielo estaba asegurado.

Se elevó sobre América casi con el tamaño de la luna, pero con una blancura cegadora a la vista, y caliente.

Una ráfaga de viento cálido soplaba ahora con creciente fuerza, y en Virginia, Brasil y el valle del San Lorenzo brillaba intermitentemente a través de un hedor de nubes de tormenta, relámpagos violetas y granizo sin precedentes.

En Manitoba hubo deshielo e inundaciones devastadoras. Y sobre las montañas de la tierra, la nieve y el hielo comenzaron a derretirse esa noche, y todos los ríos que descendían de las tierras altas fluían espesos y turbios, y pronto —en sus tramos superiores— con árboles arremolinados y cuerpos de animales y seres humanos.

Se elevaban constantes, constantes en el brillo fantasmal, y finalmente se deslizaban por sus orillas, tras la población fugitiva de sus valles.

Y a lo largo de la costa de Argentina y en el Atlántico Sur las mareas eran más altas de lo que nunca habían sido en la memoria de la gente, y las tormentas llevaron las aguas en muchos casos decenas de kilómetros tierra adentro, ahogando ciudades enteras.

Y el calor creció tanto durante la noche que la salida del sol era como la llegada de una sombra. Los terremotos comenzaron y aumentaron hasta que en toda América, desde el Círculo Polar Ártico hasta el Cabo de Hornos, las laderas se deslizaban, se abrían fisuras y las casas y los muros se derrumbaban hasta la destrucción.

China brillaba con un blanco radiante, pero sobre Japón, Java y todas las islas del este de Asia, la gran estrella era una bola de fuego rojo apagado debido al vapor, el humo y las cenizas que los volcanes expulsaban para darle la bienvenida. Arriba estaban la lava, los gases incandescentes y la ceniza, y abajo las inundaciones hirvientes, y toda la tierra se balanceaba y retumbaba con las sacudidas del terremoto.

Pronto, las nieves inmemoriales del Tíbet y del Himalaya se derritieron y cayeron por millones de profundos canales convergentes sobre las llanuras de Birmania y del Indostán. Las enmarañadas cumbres de las selvas indias ardieron en mil puntos, y bajo las aguas impetuosas que rodeaban los tallos, se alzaron objetos oscuros que se debatían débilmente y reflejaban las lenguas de fuego rojo sangre.

Y en una confusión incontrolable, una multitud de hombres y mujeres huyó por los anchos ríos hacia la última esperanza: el mar abierto.

La estrella se hizo más grande, más grande, más caliente y más brillante a una velocidad terrible. El océano tropical perdió su fosforescencia, y el vapor arremolinado se elevó en espirales fantasmales desde las olas negras que se precipitaban incesantemente, salpicadas de barcos azotados por la tormenta.

Y entonces sobrevino un prodigio.

A quienes en Europa esperaban la salida de la estrella les pareció que el mundo tendría que haber parado de rotar. En mil espacios abiertos, tanto en las tierras bajas como en las altas, la gente que había huido de las inundaciones, del derrumbe de las casas y del deslizamiento de las laderas de las colinas, esperaba en vano esa salida.

Hora tras hora, en una terrible incertidumbre, la estrella no salía.

Una vez más, la gente volvió a fijar la vista en las antiguas constelaciones que habían dado por perdidas para siempre. En Inglaterra hacía calor y el cielo estaba despejado, aunque el suelo temblaba constantemente; pero en los trópicos, Sirio, Capella y Aldebarán se asomaban a través de un velo de vapor.

Y cuando por fin salió la gran estrella, con casi diez horas de retraso, el sol se alzó cerca de ella, y en el centro de su corazón blanco había un disco negro.

Sobre Asia, la estrella había comenzado a ocultarse tras el movimiento del cielo, y de repente, mientras se cernía sobre la India, su luz se había velado. Toda la llanura de la India, desde la desembocadura del Indo hasta la del Ganges, era aquella noche una extensión poco profunda de agua brillante, donde se alzaban templos y palacios, montículos y colinas, negros con gente.

Cada minarete era una masa apiñada de gente, que caía una a una en las aguas turbias a medida que el calor y el terror los dominaban. Toda la tierra parecía gemir, y de repente una sombra se extendió sobre ese horno de desesperación, y un soplo de viento frío, y una acumulación de nubes surgieron del aire frío.

La gente, casi cegada, alzaba la vista hacia la estrella y veía ese disco negro que se deslizaba a través de la luz. Era la luna, interponiéndose entre la estrella y la tierra. Y aun cuando clamaban a Dios por este respiro, del este, con una rapidez extraña e inexplicable, brotó el sol. Y entonces la estrella, el sol y la luna se precipitaron juntos a través de los cielos.

Así fue que, para los observadores europeos, la estrella y el sol se alzaron uno junto al otro, se precipitaron un instante, luego se ralentizaron, y finalmente se detuvieron. La estrella y el sol se fundieron en un solo resplandor de llama en el cenit del cielo. La luna ya no eclipsaba a la estrella, sino que se perdía de vista en el brillo del cielo.

Y aunque los que aún vivían lo observaban en su mayor parte con la leve estupidez que engendran el hambre, la fatiga, el calor y la desesperación, aún había quienes podían percibir el significado de estos signos. La estrella y la tierra se habían acercado, habían girado una alrededor de la otra, y la estrella había pasado. Ya se alejaba, cada vez más rápido, en la última etapa de su vertiginoso viaje hacia el sol.

Y entonces las nubes se juntaron, oscureciendo la visión del cielo; los truenos y los relámpagos tejieron un manto alrededor del mundo; por toda la tierra cayó un aguacero como nunca antes se había visto; y donde los volcanes resplandecían rojos contra el manto de nubes, descendían torrentes de lodo. Por todas partes las aguas se desprendían de la tierra, dejando ruinas cubiertas de barro.

La tierra contaminada, como una playa azotada por la tormenta, de todo lo que había flotado y de cadáveres de seres humanos y bestias.

Durante días, el agua arrasó la tierra, los árboles y las casas a su paso, amontonando enormes diques y abriendo barrancos titánicos en el campo. Aquellos fueron los días de oscuridad que siguieron al astro y al calor. A lo largo de los cuales, y durante muchas semanas y meses, continuaron los terremotos.

Pero la estrella había pasado, y hombres y mujeres, hambrientos y armándose de valor poco a poco, podrían regresar de vuelta a sus ciudades en ruinas.

Los pocos barcos que habían escapado de las tormentas de aquella época llegaron aturdidos y destrozados, y se abrieron paso cautelosamente a través de las nuevas marcas y bancos de arena de los puertos antaño familiares. Y cuando las tormentas amainaron, percibieron que en todas partes los días eran más calurosos que antaño, y el sol más grande, y la luna, reducida a un tercio de su tamaño, tardaba ahora ochenta días en completar un ciclo.

Pero esta historia no cuenta la nueva hermandad que pronto surgió entre hombres y mujeres, ni la salvación de las leyes y las máquinas, ni explica el extraño cambio que Islandia y Groenlandia experimentaron en las costas de la bahía de Baffin. Los marineros que allí llegaron pronto las encontraron verdes y graciosas, y apenas podían creer lo que veían.

Ni del desplazamiento de la humanidad, ahora que la Tierra era más caliente, hacia el norte y el sur, rumbo a los polos terrestres. Solo se refiere a la llegada y al paso de la estrella.

Los astrónomos marcianos —pues en Marte hay astrónomos, aunque son seres diferentes de los humanos— estaban, naturalmente, profundamente interesados por estas cosas.

Lo vieron desde su punto de vista, por supuesto.

—Teniendo en cuenta la masa y la temperatura del misil que atravesó nuestro sistema solar y se estrelló contra el Sol —escribió uno de ellos—, es sorprendente el escaso daño que ha sufrido la Tierra, a la que pasó tan de cerca. Todas las marcas continentales y las masas marinas permanecen intactas, y de hecho la única diferencia parece ser una disminución de la decoloración blanca (supuestamente agua congelada) alrededor de ambos polos.

Esto solo demuestra lo insignificante que puede parecer la más vasta de las catástrofes humanas a una distancia de unos pocos millones de millas.